莞深港地名中的“畲”和“輋”字用作地名时,均读shē,如大鹏新区南澳的畲吓村和龙岗区龙城街道的畲吓村,罗湖区清水河街道的章輋村、龙岗区坪地街道的上輋新村。它们的含义时而相同,时而不同。本期“鹏城地名说文解字”一起来讨论深圳地名里的“畲”与“輋”。 “畲”引申为地形及山民 地名里的“畲”字来源于“畬”字。“畬”有两个读音,读作yú,是一种很古老的书面用语,意思是耕作两三年的“新田/熟田”;读作“shē”,为刀耕火种的耕作方法,焚烧田地里的草木作为肥料。语言学学者张卫东解释指出,新开的荒地容易反草...

莞深港地名中的“畲”和“輋”字用作地名时,均读shē,如大鹏新区南澳的畲吓村和龙岗区龙城街道的畲吓村,罗湖区清水河街道的章輋村、龙岗区坪地街道的上輋新村。它们的含义时而相同,时而不同。本期“鹏城地名说文解字”一起来讨论深圳地名里的“畲”与“輋”。

“畲”引申为地形及山民

地名里的“畲”字来源于“畬”字。“畬”有两个读音,读作yú,是一种很古老的书面用语,意思是耕作两三年的“新田/熟田”;读作“shē”,为刀耕火种的耕作方法,焚烧田地里的草木作为肥料。语言学学者张卫东解释指出,新开的荒地容易反草复荒,第二年可有耕获,称为“畬田”,第三年则称为年成有保障的“新田”。早年来到南粤垦殖定居的先民,为周边的山水地块命名时,其所开发的“畬田”,成为重要的坐标和地名构成。

“畬”后来演变为“畲”,引申为梯田、顺坡而种的坡田,又引申为少数民族“畲族”的称呼。汕头大学的谌华玉在《粤东畲族——族群认同与社会文化变迁研究》一书中指出,在中国的55个少数民族里,畲族是唯一一个以原始生计方式命名的民族。“輋”则是广东一带对“畲”字的俗字、异体字。

“畲”字用作当今畲族的族称,出现于南宋末年。汉族记载的史书里开始大量出现“畲民”的称呼。文天祥、张世杰等领兵进入粤闽赣三省交界之地的时候,称当地的武装势力为“畲军”,民众为“輋民”。“輋”的意思是在山间搭棚居住。也有学者指出,“輋”音“斜”,指近山之地,即“輋”是一种居住方式,“輋民”指采用这样居住方式的人。

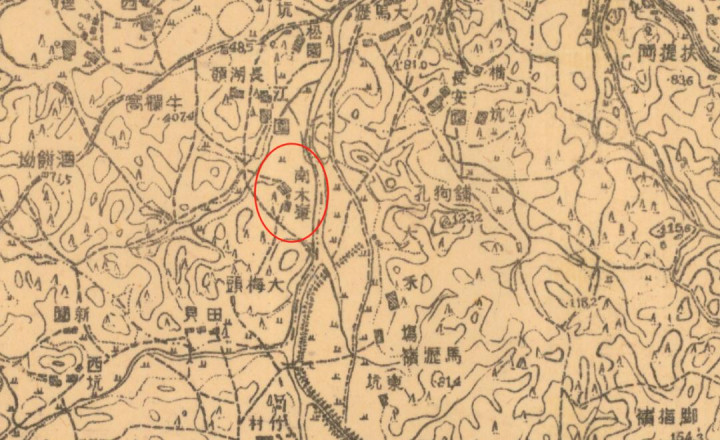

深圳东部为客家人聚居地,留存着一些“畲(輋)”的地名,既有聚落,也有自然地理实体。当然,由于輋对应田地,多出现在地契中,故而现深圳地名中多写作“輋”,山名如葵涌的輋马山、龙岗的輋木嶂、盐田的輋架岭,村名如龙岗的畲吓村、南澳的畲下村、龙华区福城街道的南木輋、罗湖区清水河街道的樟輋村。

民国地图上的观澜南木輋

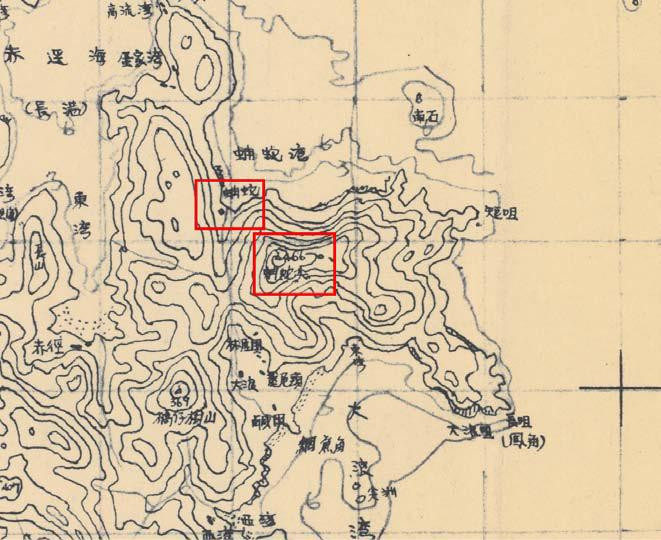

另外“輋”字还有一些混用的变体,“蛇”和“社”,如大鹏新区南澳街道的南社村和香港的南輋,可能来源于“蚺蛇”。

1960年《香港地图》中,位于香港西贡半岛东的“蚺蛇尖”与“蚺蛇”村

“畲/輋”字地名

深圳较为人知的“輋”字地名是位于原清水河关口的樟輋村,附近有山名叫“樟輋”,也写作章輋。关于该地名由来,较多的说法是,因村落附近有成片的樟树,“樟”和“章”同音,取名章輋村,又名樟公輋。樟輋的樟,也有可能是“嶂”转变而来。

深汕特别合作区有个地地道道的畲族村落——鹅埠镇的红罗村,又叫红罗畲寨,村民是畲族人,是原海丰县境内唯一的少数民族村落。红罗所在的鹅埠镇,主要流通海陆丰福佬话、客家话以及尖米话,而红罗村的畲族人还保留地地道道的畲话。畲语在红罗村目前还属于通用语,但整体呈现使用者日趋老龄化的现象,很多年轻的畲族人在日常交流中不知不觉地会转成客家话或普通话。

位于深汕特别合作区鹅埠镇的红罗畲村(图源:越众文化传播)

本期内容出自深圳市地名学会蔡保中、郑浩胜的研究成果,内容综合其他文献资料,欢迎在留言区与我们交流探讨。

审校:王芳谭录岗